Дальняя пещера Св.Антония

Нет комментариевПещеры древнего Любеча известны, прежде всего, тем, что с ними связано предание о начале жизненного пути «Отца русского монашества» и одного из наиболее почитаемых православных святых, преподобного Антония Печерского.

В книге, изданной в 1911 году к юбилею Черниговской епархии, написано: «Юный Антипа (так звали Антония до пострижения в монахи) оставил отчий дом и возле Любеча выкопал пещеру, в которой и жил. Очень скоро место, где находился Антип, стало известным, и он переселился в другое место, где так же выкопал пещеру, прячась от людей и предаваясь духовным подвигам. Эти пещеры сохранились до нашего времени в Любече и известны первая под названием Ближняя, а вторая – Дальняя.». Эти названия возникли наверняка по аналогии с названиями пещер в Киево-Печерской Лавре, в которых жил Антоний.

Но очевидно, что Дальняя пещера возникла под влиянием этого предания в 1692 году, когда монах Киево-Печерской Лавры и известный в свое время гравер Иннокентий Щирский вместе со старцем Ионой, вблизи того места, где, как они полагали, совершал свои подвиги преподобный Антоний, выкопали пещеру и поставили несколько келий (место это сейчас называется Слободкой). 15 января 1693 года Феодосии Углицкий от имени Черниговского архиепископа Лазаря Барановича благословил создание нового монастыря. Тогда же в пещерах была устроена церковь Святого Антония. Несколько лет спустя рядом с ними заложили Храм Воскресения Господня. Воскресенский монастырь просуществовал до 1786 года и был закрыт по указу императрицы Екатерины П.

После этого пещера приходит в запустение и постепенно обваливается. Только в 1892 году местные крестьяне, будучи уверены, что эта пещера была создана самим Антонием Печерским, раскопали ее и укрепили кирпичной кладкой. У входа поставили подпорную стену, а под землей устроили часовню. Эта пещера существует и сегодня. Она небольшая и состоит из двух помещений, расположенных последовательно одно за другим в глубине горы. Общая их длина — 20 метров. Стены и своды первого из этих помещений сделаны из кирпича. Оно больше второго, которое ничем не укреплено. В связи с этим его своды разрушились. Недавно пещерка была отремонтирована. Раз в год – в день памяти преподобного Антония – здесь проводятся богослужения.

Что же касается так называемой Ближней пещеры, то располагалась она на территории бывшей усадьбы Милорадовичей, возле нынешнего здания Дворца культуры. Когда появилось это подземелье — неизвестно. Ежегодно, начиная с 1874 года, с благословения Святого Синода из всех церквей Любеча к этой пещере и находящемуся рядом колодцу, который якобы был вырыт самим Антонием, устраивались крестные ходы, производились водоосвящения, молебны и службы преподобному Антонию. К сожалению, пещера была засыпана еще в довоенные годы и больше не восстанавливалась. Но, исходя из письменных источников, она была очень схожа с пещерой в Слободке. Вот и все, что известно сегодня о подземельях древнерусского города Любеча.

По материалам публикаций В.Я. Руденка

Усадьба Милорадовичей

2 комментарияСофия Семеновна Полуботок, правнучка наказного гетмана Павла Полуботка, семья которого с 1708 года владела Любечем, вышла замуж за последнего черниговского полковника, а позже генерал-майора Петра Степановича Милорадовича (1723-1799). Соответственно все владения Полуботков перешло к Милорадовичам. Брат Петра Степановича – Андрей Степанович (1726-1799) – историк и краевед, был черниговским губернатором. Его сын Михаил Андреевич (1771-1825) был киевским губернатором, командовал Первой армией во время Бородинской и Лейпцигской битв, позже был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Во время восстания декабристов был убит П.П. Каховским.

Позже Любечские владения принадлежали камергеру императорского двора Григорию Дмитриевичу Милорадовичу, а с 1882 года генерал-лейтенанту, предводителю черниговского дворянства, историку археологу, меценату, графу Григорию Александровичу Милорадовичу (1839-1905).

В книге, написанной им про Любеч можно прочитать и про его усадьбу: «на базарной площади находятся лавки; на возвышенном месте – дом графа Григория Александровича Милорадовича, большой, в один этаж, расположенный в центре большого двора с различными красивыми постройками и столетними тополями. С запада к дому прилегает огромный сад на склоне горы, который делится на верхний английский и нижний плодовый. Недалеко от дома пещера преподобного Антония Печерского, возле которой источник чистой воды и колодец, вырытый, как говорят, преподобным. Вид с террасы верхнего сада изумительный: под ногами на пологом склоне стелется нижний сад, который заканчивается рядом вековых тополей невиданной толщины и высоты; за садом далеко стелется луг, испещренный озерами, который пересекает извивистый Днепр…»

Г. Милорадович очень много времени уделял изучению истории древнего Любеча. В своей усадьбе он собрал богатую библиотеку, ценный архив исторических документов по истории Любеча и всей Черниговщины, большую коллекцию древних художественных изделий, в том числе и из раскопок на территории Любеча.

К сожалению, в марте 1917 года все это было разграблено и разрушено, а коллекция бесследно исчезла.

От усадьбы Милорадовичей с дворцом, садом и другими строениями сохранилась только одна хозяйственная постройка – бывшая конюшня (z-образная в плане), которая кроме исторической (как часть усадьбы) имеет еще и определенную архитектурную ценность, как памятник 19 в.

Преображенская церковь

1 Комментарий

В центре Любеча расположена единственная сохранившаяся церковь – Преображенская. Эта небольшая церковь в стиле ампир была построена в 1811-1817 годах на средства Милорадовичей как родовая усыпальница, хотя все члены семьи были похоронены или в Чернигове или в Санкт-Петербурге.

Церковь имеет довольно редкую пространственную планировку. Прототипом служил древнеримский храм типа ротонды – круглый в плане с полусферическим куполом. Только купол опирается не на внешние стены, а на шестнадцать колонн внутри храма, чем обеспечивается простор внутреннего пространства. Внешний вид полностью соответствует канонам классицизма: стены рустованные, с трех сторон к ротонде примыкают четырехколонные портики. Здание расположено на высоком стилобате – цоколе.

В конце 19 в. церковь была перестроена, к ней пристроили колокольню. Когда же в советское время в церкви устроили кинотеатр, колокольню разобрали. Позже здесь был склад. К счастью, совсем недавно в церкви была проведена полная реставрация, и мы можем любоваться творением неизвестного архитектора. Но без сомнения Милорадовичи заказали проект у высококвалифицированного столичного архитектора.

Это небольшой, но изысканно строгий и монументальный храм. Его как бы перенесли с какой-то европейской столицы в провинциальный городок на площадь, которая больше напоминает пастбище.

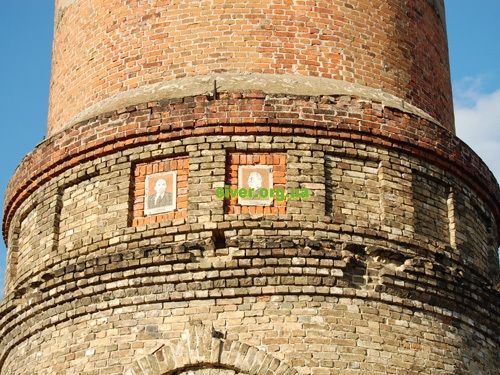

Каменица Полуботка

1 Комментарий

В конце 17 в. Любеч с прилегающими землями был во владении гетмана Ивана Мазепы, но узнав о его союзе со шведами, император Петр I передал город черниговскому полковнику, позднее наказному гетману Павлу Полуботку. С того времени в Любече осталась каменица – каменное хозяйственное строение, которое использовалось для хранения оружия и драгоценностей. Это один из немногих образцов кирпичной гражданской архитектуры начала 18 в. в Украине. Хотя здание известно как «каменица Полуботка», оно было построено в границах старой крепости еще по приказу Ивана Мазепы.

Одноэтажное здание с подвалом и многочисленными нишами в стенах. Первый этаж состоит из квадратного в плане помещения, сеней и отдельной лестницы, которая ведет в подвал.

Позднее Любечем и каменицей соответственно до революции владела семья Милорадовичей. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало.

Замковая гора

Нет комментариевВ центре Любеча, немного обособленно от остальных, возвышается гора, называемая местными жителями Замковой. У основания и на вершине этой горы находятся два памятных знака.

Первый из них был поставлен в 1982 году в честь 1100 – летия города. Ведь первые летописные упоминания о Любече датируются 882 годом, когда, согласно «Повести временных лет» князь Олег по дороге из Новгорода в Киев захватил его и посадил своего посадника.

Второй же памятный знак поставлен в память о съезде князей в 1097 году. Съезд проходил в любечском замке, располагавшемся именно на этой горе. Это была попытка князей договориться о прекращении междоусобных войн и объединении против половцев.

На Замковой горе археологи нашли следы поселений еще раннего железного века. Но сам замок был построен на месте более древнего укрепления-городища в 11 в. Владимиром Мономахом, который тогда еще княжил в Чернигове. С того времени Любечский замок становится одной из главных резиденций черниговских князей.

Археологические раскопки позволили впервые полностью сделать реконструкцию и детальное описание раннефеодального замка Руси.

Стены из глины и дубовых срубов кольцом охватывали весь город, но замок на Замковой Горе имел и свою сложную хорошо продуманную систему обороны, являясь как бы кремлем, детинцем всего города. Верхняя площадка Замковой Горы невелика — 35 X 100 м, и потому все строения стояли тесно, близко друг к другу.

Сам замок был окружен мощными валами, сделанных из дубовых срубов-городень высотою не менее 2-х метров и заполненных внутри глиной. На гребне валов стояли дубовые стены-заборола, а в самых уязвимых местах возвышались четырехугольные боевые башни. Изнутри к стенам примыкали жилые и хозяйственные срубы-клети. Их крыша служила боевой площадкой. Вдоль стен были вкопаны в землю большие медные котлы для «вара» — кипятка, которым поливали врагов во время штурма.

С юга, юго-запада и юго-востока замок полумесяцем охватывал 12-метровый земляной вал с широким сухим рвом перед ним. Внутри этой территории располагался торгово-ремесленный посад. Остатки этого вала видны и сегодня.

Что бы попасть в замок, нужно было пройти подъемный мост через ров, ворота в земляном валу, проехать через посад и преодолеть крутую узкую дорогу. Только после этого можно было попасть к главным воротам крепости, которые располагались в большой двойной башне и имели вид глубокого туннеля. В нем были поставлены три заслона, которые затрудняли путь врагу во время штурма. За воротами был небольшой двор, где постоянно находилась стража. Отсюда специальный ход вел на стены замка, здесь же были небольшие помещения для стражи.

Слева от вымощенной дороги находились хозяйственные постройки. Благодаря запасам, замок мог выдерживать осаду до года. В центре двора стояла не связанная с замковыми стенами прямоугольная башня-донжон. В случае необходимости она могла служить вторыми воротами и последней защитой для обороняющихся.

За башней-донжоном открывался парадный двор перед большим княжеским дворцом, занимавшим пятую часть всей территории замка. Здесь стоял шатер, очевидно для стражи, и отсюда вел потайной ход к стене, своего рода «водяные ворота».

Дворец имел три этажа и завершался тремя высокими теремами. В нижнем этаже находились мелкие помещения для челяди, хранения запасов, здесь же размещались печи. Второй этаж был парадным: на широкой галерее-сенях устраивали летние пиры, а в большой княжеской палате, украшенной майоликовыми щитами и рогами туров и оленей, можно было поставить столы примерно на сто человек. Видимо, здесь и проходил известный из летописей съезд князей 1097г.

Рядом с дворцом располагалась небольшая деревянная церковь, рядом с которой был обнаружен еще один подземный ход. Восточную часть замка занимало кладбище.

Ремесленники жили вне замка, внутри стен посада и за его пределами. Любеч был взят войском смоленского князя в 1147 г. Замок был разграблен, все ценное, кроме спрятанного в тайниках, вывезено, а сам замок был сожжен.

Сейчас из замковой горы открывается чудесный вид на соседнюю гору – Лисицу, где возможно в древности волхвы служили требы славянским богам, на бескрайние поля, через которые протекает Днепр. Возле основного русла видны многочисленные притоки, старые русла и озера, которые весной превращаются в сплошную водную стихию. А дальше уже земли Белоруссии.

История Любеча

Нет комментариевСегодняшний Любеч — не город и даже не районный центр, а всего лишь поселок Репкинского района на Черниговщине. Что поделаешь, тысячу лет жизнь шла своим чередом, вырастали новые города, а иные древние теряли значение.

Не много найдется на святой Руси мест, которые могут сравниться с первозданной красотой его яров, рек, холмов и озер, болот, пещер и лесов. Здесь струилась энергия славянской земли – иначе как можно объяснить изобилие исторически-глобальных событий, происшедших у его стен или с участием любечан, как можно понять почти полное забвение, окружающее его сегодня?

Любеч — один из древнейших русских городов. В летописях под 882 годом, город упоминается как важный экономический центр. В 1016 году на берегу Днепра у Любеча Ярослав Владимирович разбил великого князя киевского Святополка. В 1097 г. здесь состоялся съезд князей, на котором было решено прекратить междоусобицы и объединиться против половцев. Во время междоусобий XII веке Любеч пришел в запустение: в 1148 году сожжен Ростиславом, в 1157 году опустошен половцами. После нашествия Батыя Любеч запустел совершенно.

Но Любеч знаменит не только древностью своего упоминания, но и своим замком. И главная достопримечательность Любеча сегодня — Замковая гора, где располагался в древнерусское время неприступный Любечсий замок – важный оборонный пункт на Днепре, на границе Чернигово — Сиверщины. Теперь же здесь лишь поросший травой холм, на котором установлен памятный знак в честь 1100-летия города и памятник в честь 900-летия съезда князей. С его плоской вершины открывается чудесный вид на Днепр и Заднепровье. Как на ладони видны и Любечские озера. На них в начале XI века произошло «Ледовое побоище» между братьями Святополком Окаянным и будущим Ярославом Мудрым.

По преданиям, родом из Любеча были богатырь Добрыня Никитич и его сестра Малуша — мать киевского князя Владимира, крестителя Руси. Здесь родился первый русский монах, отец русского монашества, основатель Киево-Печерской лавры, Антоний Печерский (в миру Антипа) Сохранилась даже пещера, которую называют Антониевой. И по сей день в Чернигове бытует легенда, что от Чернигова и Любеча до Киева были выкопаны подземные ходы, по которым жители города в лихие времена уходили от врага.

Позднее Любеч принадлежал черниговским полковникам, затем украинским гетманам. О том времени напоминают руины каменицы Полуботка (XVII в.).

Сохранилась также Преображенская церковь (1811-17 гг.) – родовая усыпальница графов Милорадовичей. Долгие годы Любечем владел граф Андрей Милорадович, отец Михаила Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга, героя 1812 года, смертельно раненого Петром Каховским 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге во время декабрьского восстания.

И вот сейчас, Любеч — с таким славным прошлым, город о котором еще в I веке, упоминал Плиний, незаслуженно забыт современниками. Надеюсь не надолго!

Новгород-Северский

Нет комментариев

В этом городе никогда не было много туристов. Возникший, согласно археологическим исследованиям в 10-м веке, как укрепление на границе Руси, Новый Город в летописях впервые упоминается в 1078 году, а уже в 1097 году – Новгород-Сиверский становится столицей Сиверского княжества, вторым по значению городом после Чернигова. За владение городом вели борьбу династии Давидовичей и Ольговичей, ведь в то время в Новгород-Сиверское княжество входили Брянск, Путивль, Курск… Самым же знаменитым Новгород-Сиверским князем стал Игорь Святославович (1178-1198), известный всему миру благодаря бессмертному произведению «Слово о полку Игореве». Об этом в самом городе напоминает мемориал и музей «Слова…», а еще при планировке древней части города была заложена буква «И», что только добавило городу уникальности. Ведь ни какой другой город в мире не имеет подобной схемы планировки.

В этом городе никогда не было много туристов. Возникший, согласно археологическим исследованиям в 10-м веке, как укрепление на границе Руси, Новый Город в летописях впервые упоминается в 1078 году, а уже в 1097 году – Новгород-Сиверский становится столицей Сиверского княжества, вторым по значению городом после Чернигова. За владение городом вели борьбу династии Давидовичей и Ольговичей, ведь в то время в Новгород-Сиверское княжество входили Брянск, Путивль, Курск… Самым же знаменитым Новгород-Сиверским князем стал Игорь Святославович (1178-1198), известный всему миру благодаря бессмертному произведению «Слово о полку Игореве». Об этом в самом городе напоминает мемориал и музей «Слова…», а еще при планировке древней части города была заложена буква «И», что только добавило городу уникальности. Ведь ни какой другой город в мире не имеет подобной схемы планировки.

Подобно другим древнерусским городам, в 1239 г., Новгород-Сиверский был разорен монголо-татарами. В 14 в. – город под властью Литвы, в 15 в. переходит к России. Во времена казаччины становится сотенным, а позже полковым городом и значительным культурным центром левобережья. Постепенно экономика и общественная жизнь в городе замирает, и Новгород-Сиверский становится обыкновенной «тихой провинцией». Сейчас бывшая столица большого княжества – районный центр с населением около 14 тыс. чел. Древний город на холмах, окруженных глубокими оврагами и широкой долиной р. Десна поражает необыкновенной красотой Успенского собора (17 в.) и ансамбля Спасо-Преображенского монастыря (11 – 18 вв.) – одного из старейших в Украине. В городе, не смотря на исторические катаклизмы, сохранилось много памятников архитектуры. Здесь был создан филиал Черниговского государственного историко-архитектурного заповедника.

В городе сумели сберечь древнюю планировку нерегулярного ландшафтного характера. Исторический район города не имеет четких границ. Объекты, интересные с точки зрения истории, сосредоточены на двух высоких мысах, разделенных системой оврагов – в среднем городе и в ансамбле Спасо-Преображенского монастыря. Территория заповедника состоит из пяти отдельных участков, на которых находятся памятники архитектуры государственного значения. Самый большой участок – территория монастыря. Остальные участки – это Успенский собор, деревянная Николаевская церковь, триумфальная арка и торговые ряды. В центральной части города нет больших современных зданий, на улицах можно увидеть жилые здания и постройки 18-19 вв. Город-музей предлагает познакомиться с его историей и архитектурным шармом.