Лаконично, но достаточно красноречиво говорят о жизненном пути известного черниговского художника и краеведа Г.О.Петраша (1901-1985) скупые строки его биографии. Родился он на заре двадцатого века в Киеве, в скромной семье агронома, чеха по национальности. Тогда ещё никто не предполагал, что двадцатый век окажется насыщенным драматическими событиями, принесёт полное трагизма мироощущение во взгляды миллионов людей в Европе, а в России – особенно, и многим сломает судьбы. Но всё это было ещё впереди. А пока маленькому Георгию нужно было расти и учиться. В восемь лет родители определили его в Киевскую классическую гимназию, которую он закончил в 1918 году. И в этот период беспорядка и всеобщего принуждения в стране он не ушёл с головой в революцию, как многие его сверстники. Видимо, сказался миролюбивый склад его характера, которому претили кровь и насилие. Подальше от хаоса и зла, от политики, окрашенной в алый цвет крови, – поближе к природе, жизнесозидающей и жизнеутверждающей в своей основе. И Георгий Осипович принимает решение уехать из города и поработать в деревне на скромном месте — конюхом. Грамотного парня заметили и предложили должность счетовода, и уже позже он работал статистиком.

Лаконично, но достаточно красноречиво говорят о жизненном пути известного черниговского художника и краеведа Г.О.Петраша (1901-1985) скупые строки его биографии. Родился он на заре двадцатого века в Киеве, в скромной семье агронома, чеха по национальности. Тогда ещё никто не предполагал, что двадцатый век окажется насыщенным драматическими событиями, принесёт полное трагизма мироощущение во взгляды миллионов людей в Европе, а в России – особенно, и многим сломает судьбы. Но всё это было ещё впереди. А пока маленькому Георгию нужно было расти и учиться. В восемь лет родители определили его в Киевскую классическую гимназию, которую он закончил в 1918 году. И в этот период беспорядка и всеобщего принуждения в стране он не ушёл с головой в революцию, как многие его сверстники. Видимо, сказался миролюбивый склад его характера, которому претили кровь и насилие. Подальше от хаоса и зла, от политики, окрашенной в алый цвет крови, – поближе к природе, жизнесозидающей и жизнеутверждающей в своей основе. И Георгий Осипович принимает решение уехать из города и поработать в деревне на скромном месте — конюхом. Грамотного парня заметили и предложили должность счетовода, и уже позже он работал статистиком.

С детства Георгий Осипович очень любил рисовать. Постепенно любовь к рисованию переросла в серьёзное увлечение, и в 1925 году он поступает в Киевский художественный институт на факультет живописи. Учился у известных киевских педагогов Ф.Г.Кричевского и Н.Д.Бронштейна. Чудесная и весёлая пора студенчества продолжалась целых четыре года, но завершить образование всё-таки не удалось.

Конец 20-х годов в Украине ознаменовался массовыми репрессиями против технической и творческой интеллигенции. Переломным в этом отношении стал год 1928-й, когда открылся процесс по так называемому «делу шахтёров». Специалистов угольной промышленности Донбасса (50 человек) обвинили во вредительстве, шпионаже и создании подпольной антисоветской организации. Дело получило широкую огласку в прессе, и было взято на контроль в ЦК Компартии Украины. После процесса волна репрессий стала набирать силу и докатилась до института, где учился Георгий Осипович. По воспоминаниям его жены О.Богуславской, тогда в институте арестовали более 20 человек, и среди них – Георгия Осиповича. Его обвинили в связях с чешским правительством только на том основании, что он чех по национальности и что отец его был лично знаком с президентом Чехословакии Э.Бенешем. Несколько месяцев Георгий Осипович провёл в застенках ОГПУ и без суда и следствия был отправлен на Соловки. Каждые полгода ему приносили «бумажечку с росписью Калинина» о продлении предварительного срока заключения. На Соловках Георгий Осипович заболел туберкулёзом.

Мрачную и трагическую страницу в судьбы украинской интеллигенции вписали Соловки. Для многих этот холодный северный остров оказался последним пристанищем в жизни. Здесь были расстреляны известный украинский историк М.И.Яворский и режиссёр-новатор театра «Березиль» Лесь Курбас. А вот Георгию Осиповичу удалось выжить в тяжелейших условиях неволи.

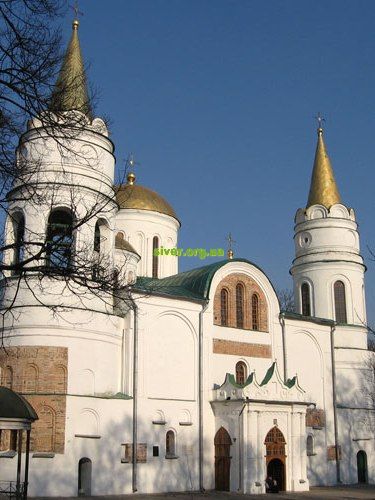

Вместе с ним на Соловках отбывал срок известный украинский учёный, археолог, профессор Николай Макаренко, автор научных археологических и архитектурных исследований в первой половине 20-х годов черниговского Спасо-Преображенского собора, древнейшего памятника Киевской Руси. Долгими тюремными вечерами Н.Макаренко увлечённо рассказывал Георгию Осиповичу о своих интереснейших исследованиях Спасского собора, о древностях Чернигова. И такое общение с выдающимся учёным не прошло для Георгия Осиповича бесследно, и для себя он решил: если удастся выйти на волю – продолжить дело Н.Макаренко и посвятить свою жизнь дальнейшему исследованию древних памятников Чернигова.

И в 1939 году, после десяти лет заключения на Соловках, Георгий Осипович Петраш приезжает в Чернигов. До войны он работает в артели «Кисть», его картины этого периода экспонировались на художественных выставках начинающих художников в Чернигове и Киеве. А во время войны, когда город оккупировали фашисты, стал работать кустарём.

Как художник, Георгий Осипович запечатлел довоенный Чернигов во многих акварельных работах – «Чернигов социалистический, 1940 год», «Кинотеатр им. Щорса» и др. Три акварели посвящены древней Пятницкой церкви. На нескольких полотнах изображён город, разрушенный фашистами. Среди них особо нужно отметить полотно «Чернигов в огне 23 августа 1941 года», с документальной точностью запечатлевшее пылающий город со стороны Десны. Пытливый и острый взгляд художника заставил Георгия Осиповича взяться за перо. И он оставил нам интересные воспоминания об оккупационном периоде Чернигова. В заметке «Недолговечный монумент» повествуется о событиях 1942 года. Тогда в городе было много мадьяров. На площади, напротив кинотеатра им. Щорса, они насыпали три небольших кургана и обложили дёрном. На центральном кургане, он был повыше, поставили крест, а перед ним забили массивный кол. Надпись на фанерной дощечке гласила: «Здесь ходили союзные войска. Себе заслужили славу, вам дали крест и волю». Георгий Осипович передаёт довольно едкий диалог двух крестьян, невольным свидетелем которого он стал: «Отож! Одягай хреста та лягай в землю!» Так жители Чернигова относились к оккупантам и так званой их «воле». Во второй заметке «Незаметный лозунг» речь идёт о старинном особняке на окраине Чернигова – Бобровице. В здании находилось какое-то немецкое учреждение. Во время ремонта рабочие, под окнами второго этажа, с большой растяжкой между буквами, замаскировали лозунг «Слава Сталину!» Закамуфлированную надпись немцы так и не смогли обнаружить за два года оккупации города.

Почему мы так подробно остановились на этих воспоминаниях? Историю не перекроить. Не грех об этом напомнить лишний раз, когда определённые силы в нашем обществе пытаются подвергнуть ревизии славное героическое прошлое нашего народа.

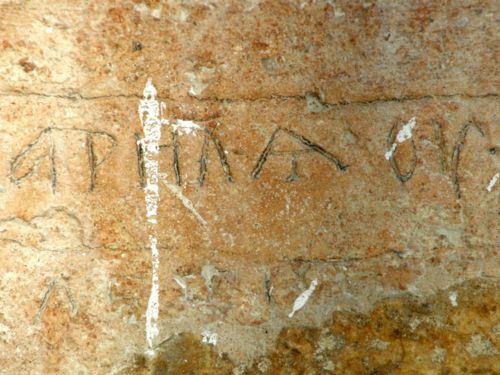

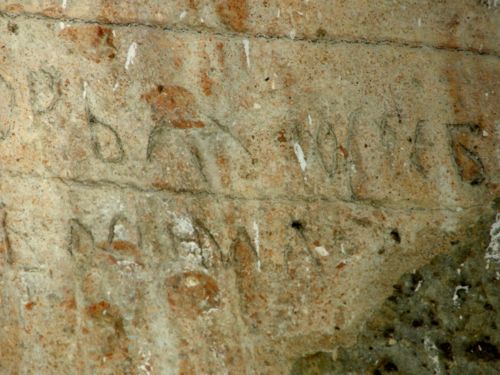

После освобождения Чернигова советскими войсками Георгий Осипович работал в художественной мастерской при отделе искусств облисполкома, а с 1944 по 1946 годы – в Черниговском историческом музее. Из музея он уходит, но в 1948 году возвращается и работает здесь до самой пенсии в 1964 году. И вот тут в полной мере развернулось дарование Георгия Осиповича как пытливого исследователя древних памятников черниговской земли. И после выхода на пенсию он продолжает работать в музее и пишет ряд работ для музея и архитектурно-исторического заповедника. Создаёт два больших панно: изображение Чернигова в начале второго тысячелетия и Черниговской крепости XVIII ст. Этот период в жизни Георгия Осиповича является самым плодотворным. В эти годы он собирает материалы об исторических памятниках Черниговщины, занимается изучением солнечных часов Спасского собора, древнего календаря, собирает материалы по ориентации древнерусских церквей.

В фондах Черниговского областного государственного архива хранятся многочисленные материалы творческой деятельности Г.О.Петраша. О широте его интересов говорит само название рукописей: «Про что говорят знаки созвездий зодиака при солнечных часах Спасского собора XI ст. в Чернигове» (1960); «Формирование древнерусского государства (предисловие к труду по истории Чернигова)» (1970); «Чернигов – город-крепость XX-XVIII вв.» (1970-1974). А статья «Годиннику 940 років» была напечатана в журнале «Наука і суспільство» в 1975 году. Всего же в фондах областного архива числится 16 единиц материалов Г.О.Петраша. Очень скромный человек в жизни, Георгий Осипович с некоторой долей иронии относился к своим занятиям краеведением. Поэтому рукопись свою назвал «Записки профана». Сюда вошли 9 небольших заметок. Вот некоторые из них: «Надгробная плита изувера», — о могиле помещика Саливона в селе Дорогочинцы; «Екатерининская миля»; «Рало из Полесья»; «Попытка более точной датировки Елецкой иконы»; «Сохранилась ли усыпальница Мстислава Хороброго, умершего в 1036 году?»

Но, безусловно, центральное место в изысканиях пытливого краеведа занимало исследование солнечных часов Спасского собора. Много лет, сил и энергии отдал Георгий Осипович этому делу. Вот как эмоционально об этом периоде его жизни написал в 12-м номере журнала «Наука и религия» за 1992 год известный черниговский историк В.Шевченко: «Два с половиной десятилетия, почти ослепший, ушедший на пенсию старый художник ходил вокруг древних храмов, поднося к глазам часы, и упрашивал находящихся рядом старушек детально рассказывать, как освещён храм солнцем». В результате кропотливых многолетних исследований появился ряд статей о солнечных часах Спасского собора. А в 1976 году появилась статья «Исследование местных памятников черниговской школы зодчества». Этой работой Г.О.Петраш завершил свои многолетние исследования древних храмов Чернигова. Эта работа представляет собой не что иное, как учебник для историков и архитекторов-реставраторов культовых зданий Древней Руси. «…Купольная конструкция Византийских храмов дала возможность зодчим выразить основной смысл церковного ритуала – часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й, отвечавшие событиям жизни Иисуса Христа… Часы соответствовали последовательно утрене, обедне (литургии), вечерне… Древние архитекторы, использовав астральный культ Востока, превратили сами храмы в солнечные часы». Обстоятельная и довольно аргументированная работа, она ещё ждёт своего часа, и, хочется верить, обязательно будет напечатана у нас в Чернигове.

— Георгий Осипович писал хорошие акварели, и по моему настоянию перевёз альбом акварелей с Киева в Чернигов, — вспоминает Виктор Николаевич Величко, зав. Отделом Черниговского художественного музея в 70-х годах. — Акварели посвящены Чернигову периода немецко-фашистской оккупации. Некоторые его работы находятся в историческом музее (рисунок Б.Хмельницкого, экспозиция древней стоянки первобытного человека в Мезине Черниговской области и др.). Он был увлекающимся, разносторонне талантливым человеком, и за какое бы дело ни брался, всюду оставлял свой след. Увлекался искусством лозоплетения, был хорошим фотографом, снимал всё, что, по его мнению, представляло художественную ценность – чугунное литьё, наличники крестьянских хат, крестьянские тыны из лозы.

Фотографий накопилось много, и Георгий Осипович попросил своего молодого коллегу наклеить фотографии в альбом и сдать в музей.

— Фотографии затеряются, а так что-то останется, останется альбом.

Прошли годы, пока, наконец, Георгий Петраш дождался своей персональной выставки. И такая персональная выставка его работ была организована в 1981 году, но местная пресса обошла её молчанием. О репрессированных в те годы старались не писать. Однако времена изменились, и уже в 1991 году, к 90-летию со дня рождения Георгия Петраша, по инициативе исторического и художественного музеев, экспонировалось 15 акварелей художника, посвящённых Чернигову периода оккупации.

Последние годы своей жизни Георгий Осипович Петраш проживал в Киеве, в интернате для престарелых. Там он и умер в 1985 году.

Несмотря на серьёзные жизненные невзгоды, Г.О.Петраш не встал в позу униженного и оскорблённого государством человека, сумел подняться над своей обидой и продолжал много лет честно и самозабвенно работать на ниве культуры. Талантливый художник, пытливый и страстный исследователь древних памятников Чернигова и Черниговщины, он оставил добрую память о себе среди близко знавших его людей и всех, кому дорога история родного края.

Работы Г.О.Петраша как художника, краеведа и фотографа ешё ждут своего заинтересованного исследователя и большой персональной выставки. Ведь Георгий Осипович так много сделал для возрождения древней славы нашего города.

И то ведь, на таких увлечённых людях и Земля держится!

Автор: Виталий Топчий

Дата проведения: 24 августа

Дата проведения: 24 августа

Книга черниговского журналиста

Книга черниговского журналиста  Лаконично, но достаточно красноречиво говорят о жизненном пути известного черниговского художника и краеведа Г.О.Петраша (1901-1985) скупые строки его биографии. Родился он на заре двадцатого века в Киеве, в скромной семье агронома, чеха по национальности. Тогда ещё никто не предполагал, что двадцатый век окажется насыщенным драматическими событиями, принесёт полное трагизма мироощущение во взгляды миллионов людей в Европе, а в России – особенно, и многим сломает судьбы. Но всё это было ещё впереди. А пока маленькому Георгию нужно было расти и учиться. В восемь лет родители определили его в Киевскую классическую гимназию, которую он закончил в 1918 году. И в этот период беспорядка и всеобщего принуждения в стране он не ушёл с головой в революцию, как многие его сверстники. Видимо, сказался миролюбивый склад его характера, которому претили кровь и насилие. Подальше от хаоса и зла, от политики, окрашенной в алый цвет крови, – поближе к природе, жизнесозидающей и жизнеутверждающей в своей основе. И Георгий Осипович принимает решение уехать из города и поработать в деревне на скромном месте — конюхом. Грамотного парня заметили и предложили должность счетовода, и уже позже он работал статистиком.

Лаконично, но достаточно красноречиво говорят о жизненном пути известного черниговского художника и краеведа Г.О.Петраша (1901-1985) скупые строки его биографии. Родился он на заре двадцатого века в Киеве, в скромной семье агронома, чеха по национальности. Тогда ещё никто не предполагал, что двадцатый век окажется насыщенным драматическими событиями, принесёт полное трагизма мироощущение во взгляды миллионов людей в Европе, а в России – особенно, и многим сломает судьбы. Но всё это было ещё впереди. А пока маленькому Георгию нужно было расти и учиться. В восемь лет родители определили его в Киевскую классическую гимназию, которую он закончил в 1918 году. И в этот период беспорядка и всеобщего принуждения в стране он не ушёл с головой в революцию, как многие его сверстники. Видимо, сказался миролюбивый склад его характера, которому претили кровь и насилие. Подальше от хаоса и зла, от политики, окрашенной в алый цвет крови, – поближе к природе, жизнесозидающей и жизнеутверждающей в своей основе. И Георгий Осипович принимает решение уехать из города и поработать в деревне на скромном месте — конюхом. Грамотного парня заметили и предложили должность счетовода, и уже позже он работал статистиком. Наверное, каждый, кто когда-либо гулял по

Наверное, каждый, кто когда-либо гулял по

На

На