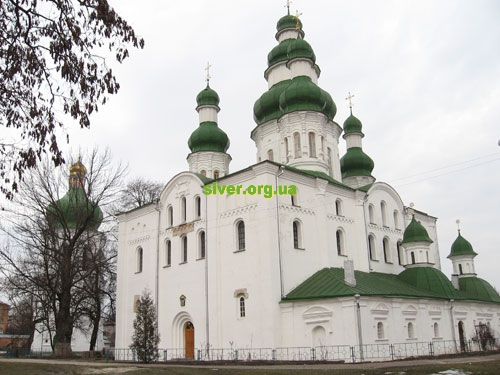

Екатерининская церковь, Чернигов

Нет комментариев

Эта церковь, освященная в 1715 году в честь Св. Екатерины, известная еще как казацкая. Церковь — своеобразный памятник героизму черниговских казаков, которые под предводительством полковника Якова Лизогуба принимали участие в южных походах русского царя Петра І и в 1696 году проявили необычайный героизм во время штурма турецкой крепости Азов, за что были награждены серебряным крестом. Она строилась на деньги черниговского полковника Яков Лизогуб-младшего в память о своих героических предках. Возведенная на месте древнерусского храма на краю склона горы возле спуска на Подол между древним Детинцем и Третяком, церковь рассчитана на восприятие со всех сторон, как мемориальный памятник-скульптура.

И сегодня, красивая белокаменная с золочеными куполами церковь – первое, что видит каждый, кто въезжает в Чернигов со стороны Киева. Не удивительно, что она стала одним из символов города.

Екатерининская церковь является одним из самых ярких образцов пятикупольных крестообразных в плане каменных церквей, которые повторяют традиционные приемы народной архитектуры деревянных храмов.

Сооружение имеет «неправильный» план, характеризующийся отступлением от четких геометрических форм: асимметричностью, перекошенностью и диспропорциональностью. Но внешне «неправильность» здания совсем не заметна.

Екатерининская церковь – самый выдающийся в Украине памятник стиля «украинского барокко» XVII-XVIII вв., который сохранился до нашего времени практически без изменений.

Дом Лизогуба

Нет комментариев

Это здание чаще всего называют в народе «Домом Мазепы». Бытует легенда, что именно в нем грозный украинский гетман прятал свою юную любовницу – крестную дочь Мотрю Кочубей, проклятую матерью за порочную связь с убийцей своего отца. Само же здание было построено в 90-х годах 17 в. на территории древнего Детинца для черниговского полковника, представителя древнего казацкого рода, героя взятия крепости Азов Якова Лизогуба. Здание – один из немногих образцов жилой архитектуры Украины конца 17 в., что сохранились до нашего времени. В плане прямоугольник, небольшие «белые» и «черные» сени делят дом на две половины – западную мужскую и восточную женскую, в каждой по две комнаты. Это типовой план украинской «хаты на две половины», с той лишь разницей, что в доме Лизогуба двое сеней на четыре комнаты, а под ними шестикамерный подвал. Интересно, что характер декоративного украшения фасадов связан с назначением помещений: фасады восточной – женской – половины украшены достаточно простыми, скромными формами, фасады же западной – мужской – половины насыщены декором с глубоким рельефом и необъяснимой игрой различных фронтончиков над окнами, полуколонн, кронштейнов и т.д. Здание несколько раз ремонтировалось после пожаров и меняло свое назначение. Здесь находились: в кон. 17-нач. 18 вв. – полковая канцелярия, 18 в. – черниговская ратуша, нач. 20 вв. – архив. Сегодня это составная часть Черниговского Национального архитектурно-исторического заповедника и одна из наиболее выразительных страниц украинской архитектуры.

Ильинская церковь, Чернигов

Нет комментариев

На черниговских Болдиных горах, справа от входа в комплекс Антониевых пещер, расположился небольшой храм княжеской эпохи – церковь, названная в честь Ильи Пророка, позже давшая название одному из древнейших на Руси монастырей. На этом месте, в вырытой пещере, Антоний спасался от киевского князя Изяслава, как когда-то, согласно библейской легенде, пророк Илья прятался в пещере Хорив-горы от гнева царя Ахаава. Не отсюда ли и название церкви?

Существует так же народная легенда, что во время захвата Чернигова монголо-татарами, древняя каменная церковь спряталась под землей и снова появилась только тогда, когда наша земля полностью освободилась от ига. Случилось это в день Святого Ильи.

Точной же даты строительства церкви мы не имеем. В письменных источниках времен княжеской Руси про год ее основания нет ни одного упоминания. Традиционно считалось, что Ильинская церковь была построена еще, когда св. Антоний основывал пещерную обитель, во время княжения в Чернигове князя Святослава Ярославовича. Вероятно, что самая первая церковь, как храм возле входа в пещерный комплекс или крестильная, на этом месте действительно была построена еще в 11 в., но была деревянной. А уже в 12 в. была возведена каменная церковь. Зодчие Ильинской церкви повторили в камне структуру деревянных безстолпных церквей, которые в то время строились по всей Руси. Можно даже сделать предположение, что если изначально действительно существовала деревянная церковь, построенная еще при св. Антонии, то, когда она стала рушиться, строители, желая сохранить память об основателе монастыря, построили каменную, наследуя предыдущую. Как бы то ни было, но пространственно-планировочное решение Ильинской церкви уникальное в архитектуре Киевской Руси.

Это, возможно первый храм такого типа и единственный из сохранившихся в Украине однонефных безстолпных храмов времен княжеской Руси.

Храм был построен из плинфы на белом известковом растворе без примеси цемянки. Главное пространство – неф, имеет размер 4,8 х 5 м. С западной стороны к нему примыкал притвор, а с востока апсида. Барабан единственной бани опирается посредством парусов непосредственно на стены. Над притвором находились маленькие хора, вход на которые был с площадки на откосе горы. Все известные каменные церкви, даже небольшие крестильни, построенные до Ильинской церкви имели несущие столпы.

С момента строительства и до нашего времени церковь несколько раз ремонтировалась и перестраивалась. Основательная перестройка была сделана в 1649 г. иеромонахом Зосимом Тишевичем, игуменом Ильинского монастыря. В результате церковь приобрела свой нынешний вид – характерный для тридельных украинских храмов с тремя куполами. Такой тип церквей был широко распространен в то время на Украине. Этот ремонт был выполнен на средства казацкого полковника Стефана Подобайла, могила которого находится тут же возле Ильинской церкви.

До нашего времени дошел интерьер церкви с иконостасом 1774г. в стиле позднего барокко – рококо. Сейчас в церкви расположена экспозиция посвященная истории Ильинской церкви.

В 1908-1910гг. к северу от церкви и входа в пещеры была построена колокольня, тоже в формах барокко, наследующих формы самой церкви.

Этот небольшой храм смотрится очень красиво на фоне покрытых зеленью Болдиных гор. Его многоярусный силуэт, белые стены замечательно гармонируют с окружающим ландшафтом – невысокими деснянскими горами, вековыми дубами и стройными березами.

Троицкий собор

Нет комментариев

Троицкий собор, главный элемент ансамбля Троицко-Ильинского монастыря, считается одним из лучших храмов 17 в. на территории Приднепровья.

Строительство собора было начато в 1679 году черниговским архиепископом Лазарем Барановичем, но велось с большими трудностями и затянулось вместе с внутренним оформлением на 17 лет. Освящен собор был уже после смерти Л. Барановича при архиепископе Феодосии Углицком.

Это первый большой храм построенный в Приднепровье после княжеской Руси в тяжелые времена «Руины».

Троицкий собор – это шестистолпный, тринефный с развитым трансептом, тремя апсидами и центральным куполом храм. Сложный объем сооружения, где сочетаются композиционные принципы древнерусской, украинской и западноевропейской культовой архитектуры, заканчивается пятью банями, а с запада двумя завершениями квадратных угловых башен.

Четкая динамичность силуэта, разделение на несколько похожих массивов, насыщенность интерьера деталями стали в целом тем новым, что со временем имело развитие в стилистических приемах украинского барокко.

Среди историков очень долго ведутся споры относительно авторства строителя храма. Называется имя немца Иоганна баптиста, который позже строил собор Мгарского монастыря под Лубнами, практически идентичного с Троицким собором. Некоторые исследователи связывают строительство собора с именем виленского мастера Яна Заора, который в 1668-1676 гг. построил в Вильнюсе костел Петра и Павла, план которого практически идентичен планировке Троицкого собора. А есть мнение, что строительством храма руководил Адам Зарникав.

Как бы то ни было, но архитектора ищут среди западноевропейских строителей.

В плане храм напоминает черниговский Спасо-Преображенский собор. А то что строитель был знаком с архитектурой католических костелов доказывают парные башни с высокими верхами на западном фасаде – элемент практически всех костелов в 16-18 вв., а также наличие на фасадах глубоких полуциркульных ниш (в них на Западе располагают статуи святых).

Фасады собора, как и положено зданию эпохи барокко, очень красивы и динамичны. Выступающие ризалиты на южной и северной стенах и башни создают причудливую игру светотеней, которая усиливается пилястрами, карнизами, фронтонами, оконными прорезями с наличниками и сандриками. Окна собора имеют различную форму – квадратную, прямоугольную, полукруглую, а так же в форме креста. Над храмом возвышаются многоярусные купола.

В 17в. собор был расписан, но практически все те росписи, кроме находящихся в центральном куполе были уничтожены пожаром. В 18в. были сделаны новые росписи высокой художественной ценности, тоже позже поврежденные пожаром, но отреставрированные и переписанные заново в конце 19 в. В верхней части собора можно увидеть также росписи конца19 – начала 20 вв.

Существующий сейчас в соборе иконостас был сделан в послевоенные года в упрощенной манере вместо уникального пятиярусного барочного иконостаса 18 в., уничтоженного после закрытия храма Советской властью.

В соборе в боковых нефах, открытые для верующих выставлены мощи святых.

В правом нефе Троицкого собора выставлена рака Черниговского архиепископа, святого чудотворца Феодосия Углицкого и Черниговского, небесного покровителя Чернигова. Около его святых останков многие тысячи больных людей были исцелены и тому есть масса свидетельских показаний.

В левом нефе находятся мощи схиархимандрита Лаврентия Черниговского, отнесенного к числу святых в 1993 году Архиерейским собором.

В подвале под собором находится семикамерный склеп. С 2-й половины 18 в. там хоронили черниговских архиепископов. В одной из камер находится склеп графов Милорадовичей.

В советский период собор был закрыт и был возвращен верующим только в1988 г.

Курган Черная Могила

Нет комментариев

Сразу за оградой Елецкого монастыря возвышается огромная земляная насыпь – всемирно-известный курган Черная Могила.

Это самая большая могила в Северном Поднепровье, которая сохранилась до нашего времени. Ее высота достигала 12 метров, окружность 170 метров, по периметру был выкопан ров глубиной до 6 метров.

По преданиям города Чернигова и польским хроникам основателем и первым князем Чернигова, якобы, был князь Черны, который, еще до принятия христианства погиб в битве с древлянами под стенами Чернигова. Его же дочь Черна (Царна), из-за которой, собственно и была битва, узнав о смерти отца, своего защитника, покончила с собою, чтобы не достаться древлянам. Там, где погиб князь Черны, был насыпан огромный курган. Когда зажигали костер на его вершине, то огонь было видно на 30 км. в округе. Со временем этот курган стали называть «Черная могила», т.е. могила Черны.

Князь Черны, к сожалению, всего лишь персонаж ничем не доказанной красивой легенды, не более. Не существует определенного источника или версии возникновения названия города Чернигова. До сих пор это историческая загадка.

Раскопками кургана в конце ХIХ в. занимался археолог-энтузиаст Самоквасов Д.Я., который пришел к выводу, что способ захоронения, структура холма полностью совпадает с греческими захоронениями времен Троянской войны.

Хотя местные жители к тому времени уже изрядно покопались в кургане, Самоквасову удалось найти бесценные с научной точки зрения вещи. Это единственное комплексноизученное исследователями захоронение древнерусского вождя – князя, современника киевского Святослава Игоревича. В средней части насыпи были найдены остатки большого погребального костра: обгорелые человеческие кости, остатки оружия, бытовые вещи, византийская монета 9 в., несколько серпов и обгорелые зерна. Среди остатков оружия обнаружены железные шлемы, две кольчуги, два меча, копья, ножи, остроги, стремена, бронзовые бляхи со щита. В верхней части насыпи найдены остатки тризны (поминального обеда): шлем, кольчуги, казан, две золотые монеты византийского императора Василия I Македонянина (867-886 года). Именно по ним захоронение и датируют началом 10 в., ведь раньше они просто не могли попасть в курган. А о Чернигове в 10 веке летописи пишут уже как о втором по величине и значимости после Киева городе.

Главными и самыми интересными находками были два турьих рога с серебряной окантовкой, прибитой серебряными гвоздиками — ритоны, которые использовались как ритуальная посуда. Окантовка меньшего рога украшена позолотой и резным орнаментом растительного характера. На окантовке большего рога широкий сюжетный фриз, на котором изображен человек, который стреляет из лука, птицы и собаки.

Большинство найденных в кургане экспонатов хранится в экспозициях и фондах Московского исторического музея. Часть утеряна.

Еще в дореволюционное время на верху Черной могилы был установлен обелиск из черного полированного гранита, увенчанный стилизированным изображением шлема древнерусского воина. На гранях обелиска орнаменты и надпись о том, что курган был раскопан Д.Я. Самоквасовым в 1872-73 гг. У подножья кургана в наше время установлен камень из красного гранита с охранной доской.

Успенский собор, Чернигов

1 Комментарий

Успенский собор самое древнее сооружение, которое сохранилось в архитектурном ансамбле Елецкого монастыря 11 в. В домонгольских источниках никаких упоминаний о строительстве именно каменного собора нет. Поэтому можно говорить только о предполагаемом времени его строительства. Большинство современных историков относит строительство собора ко второй пол. 12 в., аргументируя эту версию характером кладки, размерами плинфы и знаками на ней, которые похожи на кладку остатков Благовещенской церкви в Черниговском детинце, о которой точно известно, что она была построена в 1186 г. Основной объем первоначального сооружения дошел до нашего времени практически без потерь. В его архитектуре закреплены те новые архитектурные приемы и принципы, характерные для периода феодального дробления Руси и образования местных архитектурных школ. По объемно-пространственному решению собор похож на Успенский собор в Киево-Печерской Лавре, Кириловскую церковь и Михайловский Златоверхий собор в Киеве, и идентичен Борисоглебскому собору в Чернигове. Он тоже трехнефный, шестистолпный, увенчанный единственной, но массивной главой (в первоначальном виде). Но есть свои особенности – внутри более простые хоры, четкое выделен нартекс. Торжественно спокойные пропорции интерьера, где на стенах кое-где сохранились фрагменты древних фресок (к сожалению, интерьерное оформление собора практически не сохранилось), созвучны с строгими пропорциями фасадов. Но современная суровая композиция сооружения обманчива. Сначала Успенский собор был с трех сторон окружен просторными притворами-папертями, которые закрывали северный, южный и западный порталы входов и доходили до половины высоты стен. Это придавало собору черты пирамидальности, что особенно четко видно с востока, где средняя апсида значительно выше боковых. Динамику композиции восточного фасада очень умело использовали и подчеркнули во время реконструкции собора в 17 в., которые надстроили новые бани с многоярусными верхами и увенчали подобным верхом древнюю центральную баню. Так же особенностью собора является встроенная в его структуру крестильня, которая размещается в нартексе на первом этаже. На втором этаже в этом же месте на хорах находится каплица настоятеля монастыря. Кладка стен обычная для Чернигова 12 в. – плинфа на известково-цемяночном растворе без включения природного камня, но отличается более высоким качеством исполнения работ, чем в предыдущих храмах. Первый раз собор пострадал в 1239 году, во время нападения монголо-татар. Но больше всего собор пострадал от страшного пожара в 1611 году во время захвата города польскими войсками. Тогда завалился купол и крыша. Только через 60 лет собор был восстановлен стараниями И.Галятовского при финансовой поддержке генерального обозного войска казацкого Дунина-Борковского, который позже был похоронен в соборе. Храм получил барочный вид, который мы можем видеть и сейчас. С южной стороны собора в 1698 году была пристроена отдельная боковая часовенка на фундаменте старых галерей, которая была освещена во имя апостола Якова. Строение было возведено на средства полковника Юхима Лизогуба как усыпальница его отца Якова Кондратовича Лизогуба (с 1687 г полковника черниговского). Позднее здесь был похоронен и сам Юхим.

Успенский собор – один из лучших творений архитектуры 12 в., главным художественным достоинством которого являются ясность архитектурных форм, пафос их спокойной торжественности.

Архитектура Успенского собора служила примером для строителяй 12 в. в других землях Руси. Соборы с таким же названием в Каневе, Владимире-Волынском, церковь в Старой Рязани (не сохранилась) построены под влиянием черниговской архитектуры 12 в.

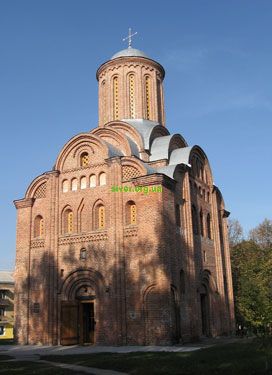

Пятницкая церковь, Чернигов

1 Комментарий Современница «Слова о полку Игоревом» – Пятницкая церковь возведена в конце 12 – начале 13 вв., возможно, при участии «мастера не простого» – известного древнерусского строителя Петра Мелонега, на территории Черниговского посада, возле торга. Этим и объясняется ее название в честь Параскевии Пятницы – покровительницы торговли. Это один из наиболее интересных и загадочных храмов, построенных на Украине в домонгольский период. Церковь являет собой воплощение наивысшего этапа развития архитектуры Руси. В ее основе четырехстолпный крестово-купольный храм. Внешне сооружение имеет вид стройной башни почти квадратной в плане, увенчанной стройной баней, которое благодаря оригинальному переходу от прямоугольника основы к куполу, создает характерную черту динамичного стремления ввысь и пирамидальности завершения. Очень смело строители церкви решили конструкцию стен, которые в основании мурованы древнеримской техникой «в ящик», т.е. промежуток между внутренним и внешним рядами кирпичной кладки заполнялся известью, бетоном, а на уровне же хоров в толщине западной, южной и северной стен сделаны проходы -галереи, связанные с окнами-бойницами. И, возможно, не зря существует легенда о большой роли Пятницкой церкви в обороне Чернигова в октябре 1239 года, во время нападения монголо-татар. До 1786 церковь была главным сооружением Пятницкого монастыря (к которому так же относились не сохранившиеся келии с храмом Иоанна Предтечи, трапезная и колокольня с храмом Прокопия)

Современница «Слова о полку Игоревом» – Пятницкая церковь возведена в конце 12 – начале 13 вв., возможно, при участии «мастера не простого» – известного древнерусского строителя Петра Мелонега, на территории Черниговского посада, возле торга. Этим и объясняется ее название в честь Параскевии Пятницы – покровительницы торговли. Это один из наиболее интересных и загадочных храмов, построенных на Украине в домонгольский период. Церковь являет собой воплощение наивысшего этапа развития архитектуры Руси. В ее основе четырехстолпный крестово-купольный храм. Внешне сооружение имеет вид стройной башни почти квадратной в плане, увенчанной стройной баней, которое благодаря оригинальному переходу от прямоугольника основы к куполу, создает характерную черту динамичного стремления ввысь и пирамидальности завершения. Очень смело строители церкви решили конструкцию стен, которые в основании мурованы древнеримской техникой «в ящик», т.е. промежуток между внутренним и внешним рядами кирпичной кладки заполнялся известью, бетоном, а на уровне же хоров в толщине западной, южной и северной стен сделаны проходы -галереи, связанные с окнами-бойницами. И, возможно, не зря существует легенда о большой роли Пятницкой церкви в обороне Чернигова в октябре 1239 года, во время нападения монголо-татар. До 1786 церковь была главным сооружением Пятницкого монастыря (к которому так же относились не сохранившиеся келии с храмом Иоанна Предтечи, трапезная и колокольня с храмом Прокопия)

В результате реставраций и перестроек 17-19 вв. церковь превратилась в семибанный барокковый храм с ротондой-колокольней. В таком виде храм просуществовал до Великой отечественной войны, пока в 1943 году не пострадал от взрыва авиабомбы. В результате послевоенной реконструкции, под руководством П.Д. Барановского и Н.В. Холостенко церковь была восстановлена в первоначальном древнерусском виде. Эта реставрация вызывает двоякое чувство. С одной стороны, Чернигов и вся Украина обогатилась уникальным образцом храма последнего периода существования древнерусского государства, восстановленного на очень профессиональном уровне с практически стопроцентной достоверностью; с другой стороны, приходится сожалеть, что не была восстановлена изумительная церковь в стиле украинского барокко. Большинство таких церквей было разрушено в 30-е года 20в. по всей территории Украины.

Болдины горы

Нет комментариев

На правом берегу Десны, охватывая ее пойму широкой дугой, находится историческая местность – Болдины горы. Эти холмы высотой до 35 метров, расположенные в двух километрах от исторического центра Чернигова, являются естественной доминантой черниговского ландшафта. Места эти были заселены еще с древних времен и сохранили множество исторических, археологических и архитектурных памятников. Свое название местность получила от староукраинского «болды» — горы, или же, что тоже весьма вероятно, от древнеславянского «болд» — дуб. Остатки дубовой рощи можно обнаружить и в наше время. А для наших предков-язычников это дерево было священным. И именно в дубовых рощах были языческие святилища.

Здесь до сих пор сохранился один из самых больших курганных могильников 9-11 вв., который насчитывает более 200 курганов. В одном из двух самых больших курганов – Гульбище археологи обнаружили обряд кремации и меч необычно больших размеров (весом 10 кг и длинной 1,5 м), а так же другие предметы экипировки всадника и конскую сбрую огромных размеров. Некоторые ученые выдвинули версию – что это и есть место захоронения былинного героя Ильи Муромца.

На Болдиных горах напротив Елецкого-Успенского монастыря находится еще один всемирно известный курган – Черная могила, где, согласно легенды, похоронен основатель города князь Черный.

В 1069 году на Болдиных горах поселяется Антоний Печерский и основывает здесь подземную монашескую обитель (современные Антониевы пещеры), которая позднее стала основой Троицко-Ильинского монастыря. Когда-то пещеры Антония были соединены деревянной наземной галереей с еще одним обширным подземным комплексом (так называемые Новоантониевые пещеры), который располагался в толще противоположного склона оврага, отделяющего Ильинскую церковь от Троицкого собора. Эти подземелья – всего лишь часть своеобразного пещерного города, созданного в недрах Болдиных гор на протяжении веков.

Болдины горы – это мемориальный некрополь. На этих горах нашли свой покой М. Кцюбинский, украинский этнограф и фольклориста О.В. Марковича, поэт и педагог М.Вербицкий, баснописец Л.Глебов, представители знатных родов: Кочубеи, Милорадовичи, Скоропадские и многие другие. К 40-летию победы в Великой Отечественной войне на самом высоком месте Болдиных гор был открыт Мемориал Славы.

Въезжая в Чернигов по киевскому шоссе, первое, что видят гости города – это живописные Болдины горы, сияющие золотыми куполами церквей и манящие познакомится с их древней историей.

Борисоглебский собор

Нет комментариев

Считается, что Борисоглебский собор был заложен в 1120 г. черниговским князем Давидом, внуком Ярослава Мудрого, как главный храм монастыря и назван так в честь первых русских святых – Бориса и Глеба (второе имя князя Давида было Глеб). После своей смерти Давид-Глеб Святославович был похоронен в Борисоглебском соборе и был первым жителем Чернигова, причисленным за свою благочестивую жизнь к числу святых.

Структура собора напоминает монастырские храмы конца 11в. в Киеве (Успенский собор Печерской лавры и Михайловский Златоверхий собор). Из более поздних храмов очень близки киевская Кирилловская церковь, построенная Черниговскими мастерами в1150 г., и Успенский собор в Володимере-Волынском в 1160 г. Это крестово-купольный шестистолпный храм с тремя нефами и одной баней. Храм строился как княжеская усыпальница, по этому в северной и южной стенах устроены аркасоли для захоронений. Захоронения, возможно, делались так же в галлереях-пристройках (не сохранились) и под полом собора. Где-то здесь похоронен сын основателя собора Изяслав Давыдович. Также здесь были похоронен Лазарь Баранович и Феодосий Углицкий, мощи которого были позже перенесены в Спасский собор.

За свою долгую историю собор несколько раз разрушался, горел, перестраивался. В 1627-1659 гг. здесь был доминиканский костел, а в советское время складсоленых овощей. Во время Великой Отечественно войны собор пострадал и был реставрирован в нынешних формах. Во время реставрации в 1948 г. были найдены архитектурные детали собора – две резные капители и краеугольный камень портала. Эти находки уникальны, т.к., нигде больше на территории Украины подобных находок не было. Использование в оформлении фасадов деталей из известняка, украшенных рельефными орнаментами так называемого «звериного стиля», который уходит корнями еще в языческие времена. В «зверином стиле» растительные орнаменты соединяются в сказочное сплетение с фантастическими птицами, зверями-грифонами. Этот стиль является характерной чертой именно черниговской архитектуры 12 в. Сейчас собор входит в состав Черниговского историко-архитектурного заповедника. Именно здесь находится знаменитая резная капитель с изображением «черниговского зверя», которое некоторые ученые соотносят с иранским божеством Семарглом. Здесь же находится шедевр ювелирного искусства – 56 килограммовые серебряные с позолотой царские врата, изготовленные из найденного в 1700 году языческого серебряного идола.