Седневские пещеры и подземелья

Нет комментариевПо количеству легенд и преданий, которые так или иначе связаны с подземельями, Седнев уступает, пожалуй, только Чернигову. Местные жители убеждены, что в их поселке и на его околицах существует разветвленная сеть подземных ходов, связывающих между собой церкви и иные старинные постройки этого древнего населенного пункта.

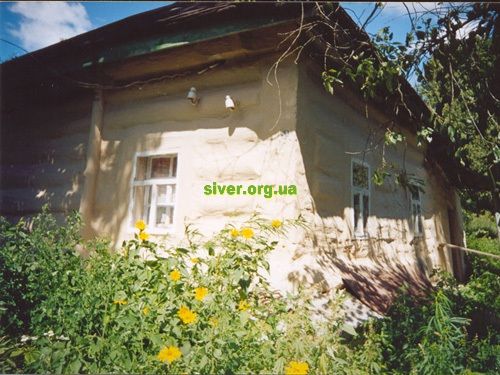

Первое упоминание о существовавших подземельях связано с военными событиями, происходившими в Седневе. В 1482 — 1497 годах Сновску довелось выдержать длительные осады крымских татар. Как утверждают историки, это стало возможным только благодаря тому, что в крепости существовал подземный ход, ведущий к реке, что позволило обеспечить осажденных водой. Местные жители утверждают, что этот ход начинался в том месте, где сейчас каменица Лизогубов. В подтверждение этого приводят рассказы о том, что еще в середине 1940-х годов, когда ход был не совсем завален, в него запускали гуся, и тот через некоторое время плавал в реке.

Рядом с каменицей возвышается возведенная одновременно с ней Воскресенская церковь — родовая усыпальница Лизогубов. Обнаруженные под этим храмом в 1924 году подземелья -склепы, буквально заполненные мумифицированными телами, как говорится, подлили масла в огонь — и предания о седневских подземельях стали обрастать интригующими подробностями.

Традиционные в таких случаях рассказы о спрятанных в подземных лабиринтах сокровищах, после Великой Отечественной войны дополнились более правдоподобными воспоминаниями, о скрывавшихся под землей фашистских пособниках, не успевших уйти вместе с отступавшей немецкой армией.

Первые попытки разобраться с «подземными» тайнами Седнева были предприняты в конце 60-х годов. Однако они результатов не принесли. Только в 1983 году многолетние поиски наконец-то увенчались успехом. Произошло это после того, как один из седневских старожилов сообщил, что на берегу Снова, недалеко от поселка, в урочище Сказковщина, которое находится около хутора Клочков, существует какая-то пещера. Он же поведал, будто бы еще в начале века в ней обитало несколько монахов-отшельников, которые вырубили под землей небольшую церковь и кельи.

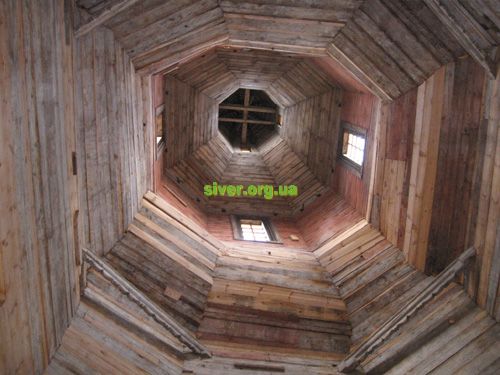

Эта пещера была найдена. После двухдневных раскопок удалось буквально вползти в открывшееся подземелье и обследовать его. Оказалось, что пещера расположена на глубине 3-5 м от поверхности и имеет общую протяженность около 50 м. Она состоит из длинного дугообразного коридора, выгнутого в южном направлении. Причем оба конца этой дуги выводят к левому склону оврага на расстоянии 13 м друг от друга. От галереи, в северо-восточной ее части, отходит ответвление, ориентированное параллельно склону в юго-западном направлении. Эта галерея, по имевшейся информации, должна была вести к келье или подземной часовне. Однако через 4 м путь преградил мощный обвал. Сопоставление плана пещеры с поверхностью показало, что данное помещение обвалилось полностью от самой поверхности. На это указывала находящаяся в данном месте глубокая воронка. Таким образом, работы по расчистке обвала изнутри стали невозможны. Что касается центральной галереи, то она прекрасно сохранилась и была тщательно обследована. Ее высота колеблется от 180 до 195 см, а ширина равна 60 — 65 см. Стены хорошо обработаны и практически гладкие. Также тщательно выполнены и своды. В нескольких местах в стенах коридора на высоте 1,4 м от пола вырублены ниши для светильников. Всего их 9. Впрочем, «по бедности» светильниками для обитателей пещер служили лучины. Их огарки обнаружены во многих нишах.

Возраст подземелья определили без особого труда. Во-первых, местные жители утверждали, что оно было создано в самом начале XX столетия, что подтверждает процарапанная на одной из стен пещеры надпись «2 июня 1903 г.». Во-вторых, именно вторая половина XIX века и начало следующего столетия стали периодом очередного и последнего мощного всплеска пещеростроительства.

Этот процесс, охвативший огромные территории Российской империи, безусловно, не мог обойти Черниговскую землю, которая наряду с землей Киевской является колыбелью русского монашества и пещерного аскетизма.

Старинные пещеры этого древнего города еще хранят свои тайны.

По материалам публикаций В.Я. Руденка