Подземелья черниговского Вала

Нет комментариевИскусственные подземные сооружения черниговского Вала в настоящее время наименее исследованная группа памятников данной категории в Чернигове. И это несмотря на то, что указанный район города, являющийся древнейшей его частью, наиболее изучен археологами. В то же время имеется достаточное количество письменной и устной информации о наличии и местонахождении на Валу искусственных подземных сооружений.

Сооружения первых, достоверно известных подземных коммуникаций на территории черниговской крепости относится к 1667 году, когда по распоряжению воеводы Ивана Загряжского был выкопан потайной подземный ход от верхнего замка к реке Стрижень.

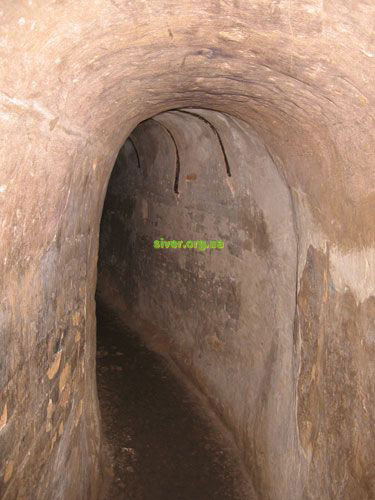

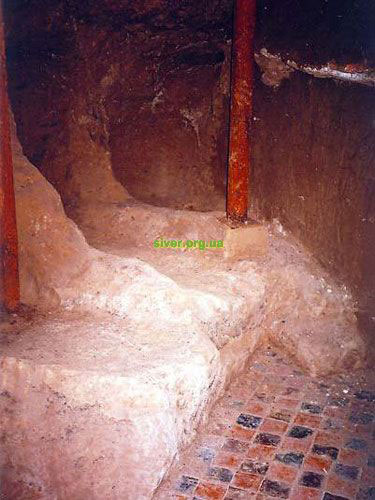

Это подземелье состояло из магистрального хода и ряда боковых ответвлений. О существовании подземных ходов возле нынешнего здания госархива упоминают историки 2-й половины 19 в. А члену черниговской губернской комиссии А.В. Верзилову удалось попасть в одно из них через провал, образовавшийся напротив Спасского собора.

Под его руководством была произведена расчистка подземелья и его осмотр. Было установлено, что из расположенного в центре крупного, кирпичного сооружения в разные стороны отходят облицованные кирпичом галереи, одна из них направлена к Спасскому собору, другие к склону горы. По утверждению Верзилова, кирпич в кладке не принадлежал к древнерусскому периода, а монета Петра Первого и изразцы того же времени, обнаруженные в ходе исследования, дают основания полагать, что построено данное подземелье в 17-18 столетиях.

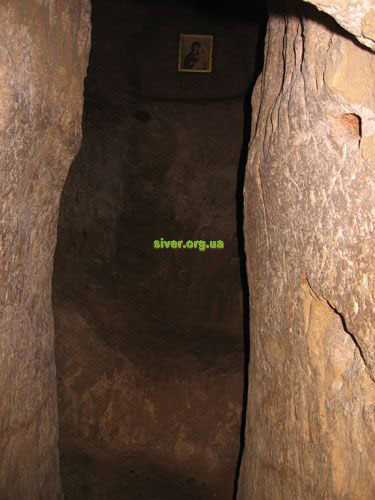

Эти факты и сообщения о провалах в районе Спасо-Преображенского собора, имевших место в 1896, 1932, 1937, 1941 и 1945 годах, свидетельствуют о том, что мы имеем дело с подземными сооружениями оборонного назначения. Подземные коммуникации данной категории – неотъемлемая часть любого средневекового города. Поэтому существование их в черниговской крепости вполне естественно. Однако есть информация о существовании в данном районе города подземелий культового назначения.

По материалам публикаций В.Я. Руденка